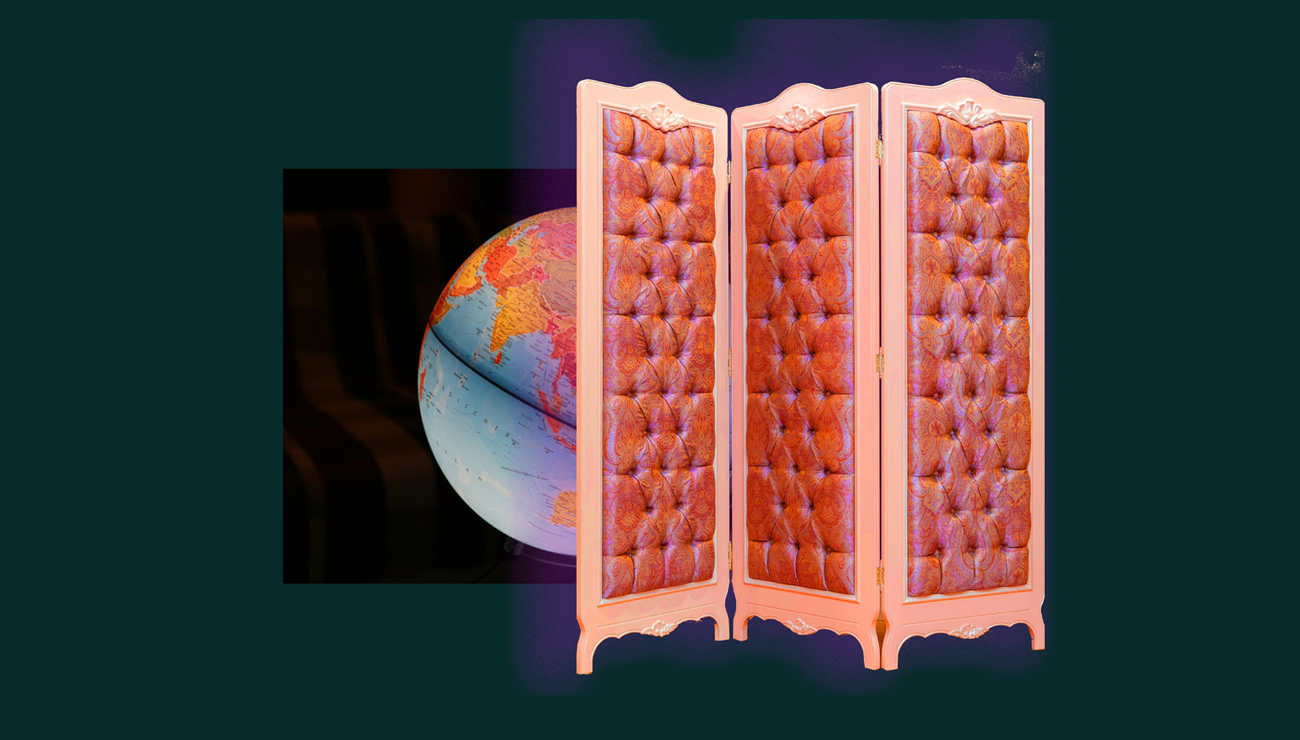

Una coreografía planetaria: cada tragedia sirve de biombo para ocultar otra

Autor: ©2025 William Castano-Bedoya

“CRÓNICA DE TRES MILLAS” sobre cómo la palabra, la violencia y el poder global se entrelazan en un baile de distracciones

Salí a caminar sabiendo que las calles estaban sucias por los restos de árboles caídos y los cientos de plantas aéreas que, arrancadas por las sacudidas del viento, yacían sobre el asfalto. La escena era casi macabra. Como si los seres vivos de nuestra naturaleza necesitaran tormentas para sacudirse de sus propios semejantes: los inmigrantes en este país, los palestinos en esa tierra a los que apenas se les ha asignado un rincón en el mundo, los uigures perdidos en la inmensidad china, los navegantes sin patria a la deriva en el Mediterráneo. Apenas unos cuantos entre los millones de seres humanos perseguidos y acechados.

La tormenta de la tarde anterior había estrujado los árboles de Coral Gables, doblando ramas y dejando charcos que reflejaban un cielo todavía gris. Caminaba y sentía que la naturaleza misma se sacudía, como si quisiera expulsar el escalofrío de nuestra era.

Era el mismo escalofrío que dejan los titulares: el asesinato de Charlie Kirk; el disparo en la oreja del presidente, que aparece en escena como eco del mismo caso; los congresistas demócratas asesinados por fanáticos politicos. Un escalofrío que no pertenece sólo a los cuerpos humanos, sino también al aire, a las calles, a los árboles que gimen cuando la tormenta pasa.

Los tiempos de los genocidios no reconocidos, de los exterminios en diferido, de las balas que cruzan parlamentos y plazas como si fueran parte del debate político no han desaparecido, aparecen ahora con más ahínco gracias a las tecnologías desarrolladas por los exterminadores disque para defenderse. Y, sin embargo, mientras camino, advierto que la naturaleza no necesita ideologías para temblar. Ella se estremece porque sabe que los humanos hemos convertido el poder en licencia para destruirnos.

El derecho a opinar no es complicidad pese a que si se opina se puede caer en el precipicio de algún camino escarpado. La Primera Enmienda en Estados Unidos y los pactos internacionales de derechos humanos protegen el acto de criticar, denunciar y nombrar la injusticia. Esa voz no es alianza política ni complicidad militar: es acto ciudadano. Lo contrario sería aceptar que cada palabra nos recluta para una trinchera.

Pero el riesgo de la retórica del conflicto es real: en tiempos de guerras regulares e ideológicas, sitiadas por inteligencia artificial (las paredes hablan), cada palabra es apropiada por alguien. Criticar a Israel puede sonar a propaganda enemiga. Criticar a Palestina puede parecer justificación de la ocupación. Nombrar el genocidio es asumir de inmediato la condición de enemigo. Esa lógica binaria convierte al que opina en soldado involuntario, aunque su propósito sea compasión o justicia.

Y, sin embargo, la palabra paga a veces más caro que la bala. En la práctica, la libertad de expresión tiene límites claros: no incitar a la violencia inmediata, no lanzar amenazas creíbles, no inventar delitos contra inocentes. Todo lo demás —la sátira, la ironía, la indignación política— está protegida. Pero esa protección no blinda frente al mercado ni a los algoritmos. Al menos aquí, El gobierno americano no te encarcela, pero tu empleador puede despedirte y una plataforma puede borrarte.

Así ocurrió con Jimmy Kimmel, suspendido tras comentarios sobre la muerte de Kirk: no fue censura estatal, pero sí silenciamiento de una voz. Mientras tanto, congresistas son asesinados por un seguidor político y un presidente es alcanzado por balas que perforan incluso el blindaje institucional. Castigamos la palabra con más fuerza que la bala. Un chiste puede costar un empleo; una ráfaga de pólvora puede costar un país.

No sorprende entonces que el mundo entero se haya vuelto una coreografía planetaria de distracciones. Si quieres ocultar el exterminio en Gaza, basta con darle más protagonismo a Rusia durante una semana al frente de la invasión a Ucrania. Si quieres diluir el impacto del asesinato de Kirk, recuerda con insistencia a los congresistas demócratas abatidos por fanáticos de derecha. Si quieres enterrar el caso Epstein, haz desfilar a los reyes de Inglaterra en su carruaje dorado. Si quieres blanquear la represión rusa, conviértela en epopeya contra el nazismo eterno. Si quieres callar las purgas chinas, exhibe su crecimiento económico como milagro que todo lo justifica. Si quieres silenciar el saqueo africano, organiza cumbres climáticas que siembren discursos mientras las minas siguen abiertas. Y así sucesivamente: cada tragedia sirve de biombo para otra… y la retórica global se vuelve feria de espejos que entretiene al hombre hasta hacerlo cómplice sin darse cuenta. Ahora comprendo por qué los árboles de Coral Gables sienten escalofrío.

Vivimos en un tiempo donde la muerte masiva necesita adjetivos para existir. Se discute si ciertas matanzas califican o no como genocidios, como si el dolor humano dependiera de un sello jurídico. Qué absurdo: una cosa son muertes masivas, otra son genocidios, pero ambas significan la misma negación radical de la vida. Hablamos de “genocidios no declarados”, como si lo no nombrado dejara de ser real. Y mientras los juristas se disputan las palabras, los cuerpos siguen acumulándose bajo la lluvia de la historia.

La tormenta pasa, los árboles se enderezan, el aire vuelve a limpiarse. Pero la lección permanece: la libertad es infraestructura frágil, como las ramas que se doblan pero no se quiebran. Nuestra tarea es nombrar con precisión, resistir la tentación de repetir consignas y, sobre todo, recordar que la palabra es frontera. Puede separar lo justo de lo injusto, lo que salva de lo que mata.

Porque al final, la historia no recordará lo que callamos, sino cómo supimos nombrar la injusticia sin volvernos verdugos.

Una coreografía planetaria: cada tragedia sirve de biombo para ocultar otra

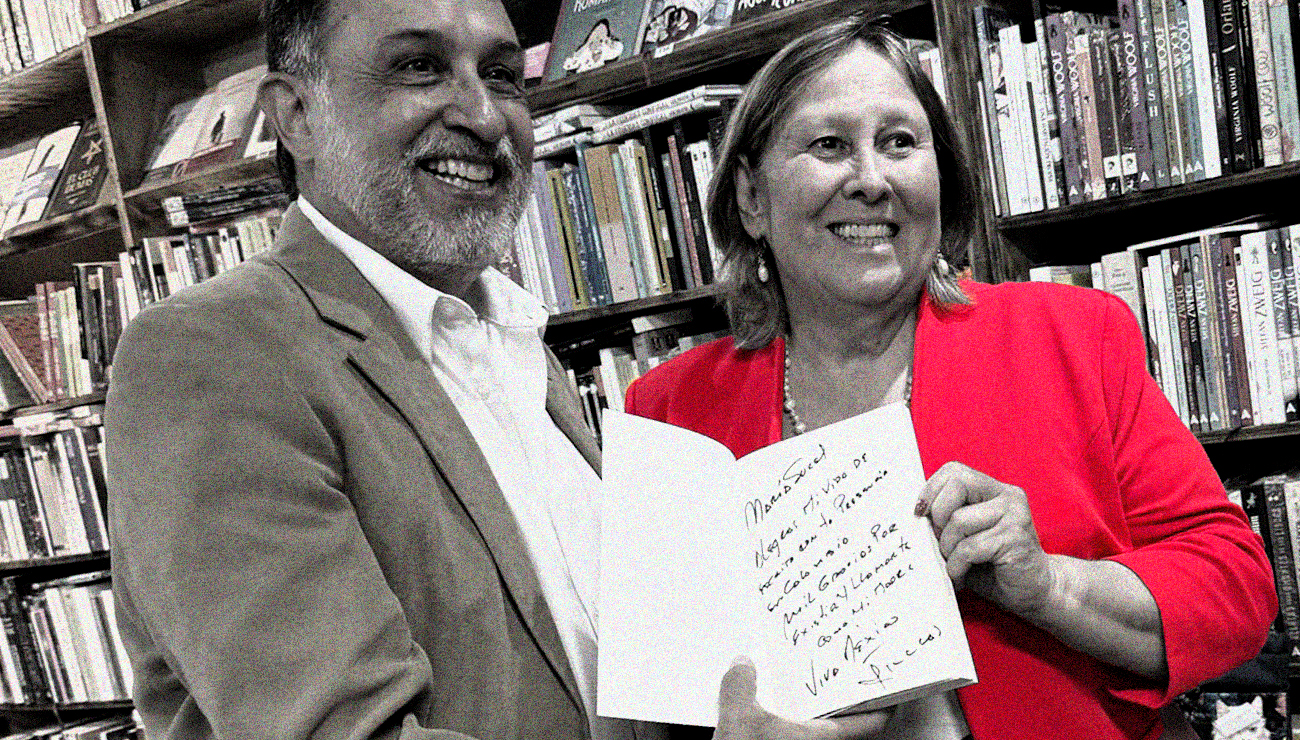

William Castaño

William es un escritor Colombo estadounidense que cautiva al lector con su habilidad para plasmar las experiencias únicas y las luchas universales de la humanidad. Originario del Eje Cafetero de Colombia, nació en Armenia y pasó su juventud en Bogotá, donde estudió Marketing y Publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En la década de 1980, emigró a Estados Unidos, donde se naturalizó como ciudadano estadounidense y desempeñó roles destacados como líder creativo y de imagen para proyectos de grandes corporaciones. Después de una exitosa carrera en el mundo del marketing, William decidió dedicarse por completo a su verdadera pasión: la literatura. A principios de siglo comenzó a escribir, pero fue en 2018 cuando tomó la decisión de hacer de la escritura su principal ocupación. Actualmente, reside en Coral Gables, Florida, donde encuentra inspiración para sus obras. El estilo de escritura de William se distingue por su profundidad, humanidad y autenticidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran ‘Nos Vemos en Estocolmo’, ‘Los Mendigos de la luz de Mercurio: We the Other People’, ‘El Galpón’, ‘Flores para María Sucel’ y ‘Los Monólogos de Ludovico’.