SOMOS SAPOS, PÁJAROS Y LAGARTIJAS, ESTRELLÁNDONOS CONTRA LOS ESPEJOS DE NUESTRAS PROPIAS ILUSIONES.

Autor: ©2024 William Castano-Bedoya

CRÓNICAS DE TRES MILLAS: Esopo, la Lagartija y Yo.

A pesar de que ya había recorrido media milla sobre Red Road hacia el sur, caí en una ilusión al ver el cuerpecillo estropeado de una lagartija de unas cinco pulgadas. No me sorprendió; a diario veo sus cadáveres secarse al sol, a merced de tantas pisadas inadvertidas. Fue entonces cuando reflexioné que caminaba por lo que podría llamarse el sendero de las almas caídas. No hay rincón en el camino que no cuente una tragedia en miniatura: sapos aplastados por llantas indiferentes, lagartijas cuyo destino terminó bajo los tenis de algún estudiante que trota con prisa, serpientes reducidas a líneas negras en el asfalto. En algún momento publique una alegoría que titulé : «Entre Bukowski y la muerte de las dos serpientes».

Pensé entonces en el estacionamiento oscuro de la Universidad de Miami, en su costado oriental, frente a un vasto lote. Allí, un ejército de gatos callejeros habita entre las sombras, eternamente perseguidos por las pulgas que los coronan como monarcas de un reino invisible. Ese estacionamiento, aunque urbano y funcional, parece un vestigio olvidado del caos, donde los coches estacionados parecen estar atrapados en su propio desfile de indiferencia, y las sombras de los gatos se mezclan con las grietas del asfalto.

No pude evitar recordar ese edificio de ventanas espejadas sobre Ponce de León, que se ha convertido en un camposanto aéreo de pajaritos que, al intentar conquistar el cielo, se estrellaron contra su propia ilusión, contra los espejos que crean las ventanas.

Es curioso pensar que, si estas criaturas decidieran organizarse, podrían montar una protesta histórica: los gatos exigirían casetas de vacunación y dignidad en lugar de más pulgas; los sapos formarían sindicatos contra las llantas desalmadas; las lagartijas harían piquetes contra el descuido de los peatones; y los pájaros muertos reclamarían el derecho a no ser víctimas de la arquitectura moderna.

Tal vez, en su indignación colectiva, podrían redactar la Declaración Universal de los Animales Aplastados, exigiendo reparaciones simbólicas: ceremonias fúnebres dignas o, al menos, un minuto de silencio antes de cada paso. Quizás hasta propongan una «zona de fauna protegida» en la universidad, donde los monopatines y scooters cedan el paso a las criaturas más pequeñas.

Y ahí es donde entra la ironía: si ellos, los sin voz, lograran organizarse, ¿No pondrían en evidencia nuestra absurda incapacidad para organizarnos, los humanos, en su lucha por la empatía? Aquí estamos, la especie supuestamente más avanzada, incapaces de acordar algo tan básico como el respeto mutuo, mientras las pulgas hacen su trabajo con la precisión de un reloj suizo.

Sigo caminando, pensando en los sapos mártires, los pájaros ilusionados, los gatos errantes y las lagartijas olvidadas, mientras mis propios pasos se unen a la cadena interminable de descuidos. «La vida es como caminar por un cementerio que no cesa de expandirse, sin que nadie se detenga a mirar».

De pronto, algo extraordinario ocurrió. Mientras observaba a una lagartija que había sobrevivido al caos, esta giró la cabeza y habló:

—¿Qué haces, caminante?

Me quedé paralizado, incapaz de responder. Retiré los audífonos de mis oídos y me acerqué a ella, fascinado. Me pareció rara su voz; las lagartijas no hablan, tan solo lo hacen en los comerciales de televisión, nunca he escuchado sus sonidos, para mí que son mudas. Pero la lagartija insistió, y logré escuchar su lejano susurro:

—Te he visto muchas veces. Tú miras. Ellos no. Me dijo segura.

Titubeé un momento antes de responder:

—Solo intento entender todo este… caos.

La pequeña criatura asintió como si mis palabras tuvieran sentido. Con agilidad, trepó hacia unas ramas y luego pegó un brinco y se posó sobre mi hombro.

—Ven, quiero presentarte a alguien —dijo, señalando un jardín de una de esas grandes casas del vecindario. Me indicó que la siguiera hasta un rincón oscuro entre las ramas.

Allí, sentado entre las sombras, estaba un hombre leyendo un libro gastado, pero en paz, completamente concentrado y tranquilo. Vestía una túnica sencilla, y su rostro era el de un sabio de tiempos antiguos. La piel, marcada por el sol y el viento, parecía haber viajado desde los confines del tiempo. Su mirada era serena, pero en ella habitaban siglos de historias. La criatura de ojos saltones y cola de iguana diminuta me susurró:

—Él es Esopo, el maestro de las fábulas.

Quedé mudo, sin comprender.

—¿Es él? ¿El esclavo que venció las cadenas con palabras, el narrador que dio voz a los animales para hablar de los hombres? —pregunté, asombrado.

—Sí —respondió ella con una sonrisa, como si todo fuera tan sencillo.

—¿Y qué hace aquí? —inquirí.

—Es mi amigo —me respondió orgullosa—. Yo lo evoco, y él cruza el tiempo y el olvido para estar aquí, como si su espíritu nunca hubiera dejado de caminar entre nosotros, observando, aprendiendo, enseñando.

Esopo levantó la vista, complacido, y dejó su libro entre unas ramas. Se acercó a nosotros sonriente, yo le dije:

—Ando caminando mis tres millas diarias, pero me aterra ver cómo mi ruta es un verdadero sendero de almas caídas.

Lo sé —dijo Esopo, con un tono pensativo—. Anoche caminé por aquí y también sentí su presencia.

—¿Sabes? —dijo, —también vi ese sapo aplastado cerca. Su tragedia nos deja lecciones, si sabemos buscarlas—. Invítenme a caminar.

—Será un placer.

—Ese sapo aplastado me hace pensar en una posible fábula que podría llamarse “La fábula del sapo resignado”. Un sapo veía las llantas acercarse, pero no saltaba. «¿De qué sirve saltar?», pensaba, «si siempre hay otra llanta detrás.» Y así, sin moverse, dejó que el destino lo alcanzara. —La resignación es la forma más rápida de encontrar el final —respondió Esopo, dejándome sin palabras.

Seguimos caminando, y cada escena se transformaba en una fábula. Al llegar al edificio de ventanas espejadas, Esopo nos habló del destino cruel de los pájaros caídos: —Son parte de la fábula del espejo y el cielo. Verás, un pájaro, al ver su reflejo en el cristal, piensa que es un rival. Entonces se lanza a enfrentarlo, solo para encontrar su final. Un segundo pájaro observa la escena, pero no aprende, y también vuela hacia el mismo reflejo. La moraleja es sencilla y cruel: “la ilusión siempre será el mayor enemigo de la realidad”. La lagartija, esta vez soltó una risa ligera, tratando de no apenarme. Yo, por mi parte, me profundicé en el significado de esa frase. «Que cierta es.» me dije.

—¿Sabes? Si los caminantes nos apreciaran un poco más, se liberarían de millones de mosquitos que engullimos cada día. Somos los guardianes invisibles de sus pasos. Lo mismo dirían los sapos si pudieran hablar —expresó la lagartija, vivaz y motivada, visiblemente irritada por las amenazas que sufre su propia existencia. Esopo intervino diciendo: —la verdadera gratitud se encuentra en reconocer los sacrificios no visibles, en comprender que el bienestar de uno a menudo depende de muchos que no reciben la gloria. Solo cuando aprendemos a valorar lo invisible, encontramos la armonía en el mundo.

Ya habíamos avanzado casi dos millas, cuando llegamos al sitio de los gatos. Entre las sombras se escondían decenas de ellos, con sus ojos amarillos brillando en la penumbra como pequeños faros en la oscuridad. Nos detuvimos en su terreno, mientras la lagartija me susurraba en el oído:

—Este es su reino. Están aquí, pero siempre los ignoramos.

Esopo les dedicó una mirada fulgurante, parecía estar reflexionando más que nunca. Un gato, con su pelaje sucio y su cola erguida, comenzó a quejarse en voz alta:

—¡Las pulgas! Nos pican todo el día, no podemos descansar.

Un segundo gato, también irritado, añadió:

—¡No nos dejan tranquilos!

Esopo, se acercó con su calma habitual y con una mirada tranquila, dijo:

—Ah, entiendo. La naturaleza siempre tiene sus retos. Pero, ¿quién mejor que ustedes los gatos para encontrar soluciones?

Los gatos lo miraron con atención, aun rascándose su desesperanza.

—Déjenme contarles una fábula —continuó Esopo—. Había una zorra que no podía descansar por las moscas que la rodeaban. En lugar de quejarse, esperó pacientemente la lluvia. Cuando esta llegó, las moscas huyeron. La zorra también aprovechó los días de sol para descansar en lugares cálidos, donde las moscas no la seguían.

Los gatos comenzaron a calmarse mientras escuchaban.

—La zorra no enfrentó el problema de forma directa, sino que usó lo que la naturaleza le ofrecía: la lluvia y el sol. De esta forma, se libró de lo que la molestaba.

Los gatos se miraron entre sí, sorprendidos.

—¡Eso es! —exclamó uno de ellos—. Podemos aprovechar el sol para que las pulgas se desesperen y, cuando no estén concentradas picándonos, sacudimos nuestros cuerpos con violencia y las dejaremos abandonadas.

—Exacto —dijo Esopo, sonriendo—. Yo quede pasmado y por seguro la lagartija. —A veces, la mejor manera de resolver un problema no es enfrentarlo directamente, sino aprovechar lo que la naturaleza nos ofrece y ser astutos al buscar soluciones. Los gatos hicieron convite y nosotros nos alejamos dejándolos con la solución en sus manos.

Mientras continuábamos nuestro camino, Esopo me miró con esos ojos profundos como el mar en calma y dijo:

—La vida es un ciclo, uno que comienza sin que lo notemos y termina antes de que podamos entenderlo. Incluso lo más pequeño tiene un propósito, una contribución que hacemos a este mundo, aunque los humanos no la noten.

Habló de su origen, de cómo aprendió a mirar al mundo con los ojos de un esclavo que nunca dejó de ser libre en su mente. Contó cómo las bestias de las que narraba sus historias no eran más que espejos de los hombres, y cómo los hombres, a su vez, eran espejos rotos del mundo.

Cuando terminamos la caminata, la lagartija, que había estado en silencio observando todo, me miró con sus ojos brillantes y dijo:

—Ahora tienes nuestras historias. Llévalas contigo. Luego saltó a una rama con una gracia casi etérea, y en un parpadeo, desapareció entre las sombras del jardín, como si nunca hubiera estado allí.. Yo busqué a Esopo y había desaparecido. Quedé sumido entre la perplejidad y la tristeza, y aquí estoy, intentando capturar con palabras lo que viví hoy. Mientras escribo, no puedo evitar pensar que nosotros, los humanos, somos también sapos, pájaros y lagartijas, estrellándonos contra las llantas y espejos de nuestras propias ilusiones. Tal vez, si escucháramos más a Esopo y sus fábulas, aprenderíamos a caminar con más cuidado, con más propósito, dejando menos destrucción tras de nosotros.

¿Te quedaste con ganas de más? Tu próxima historia favorita está a solo un clic.

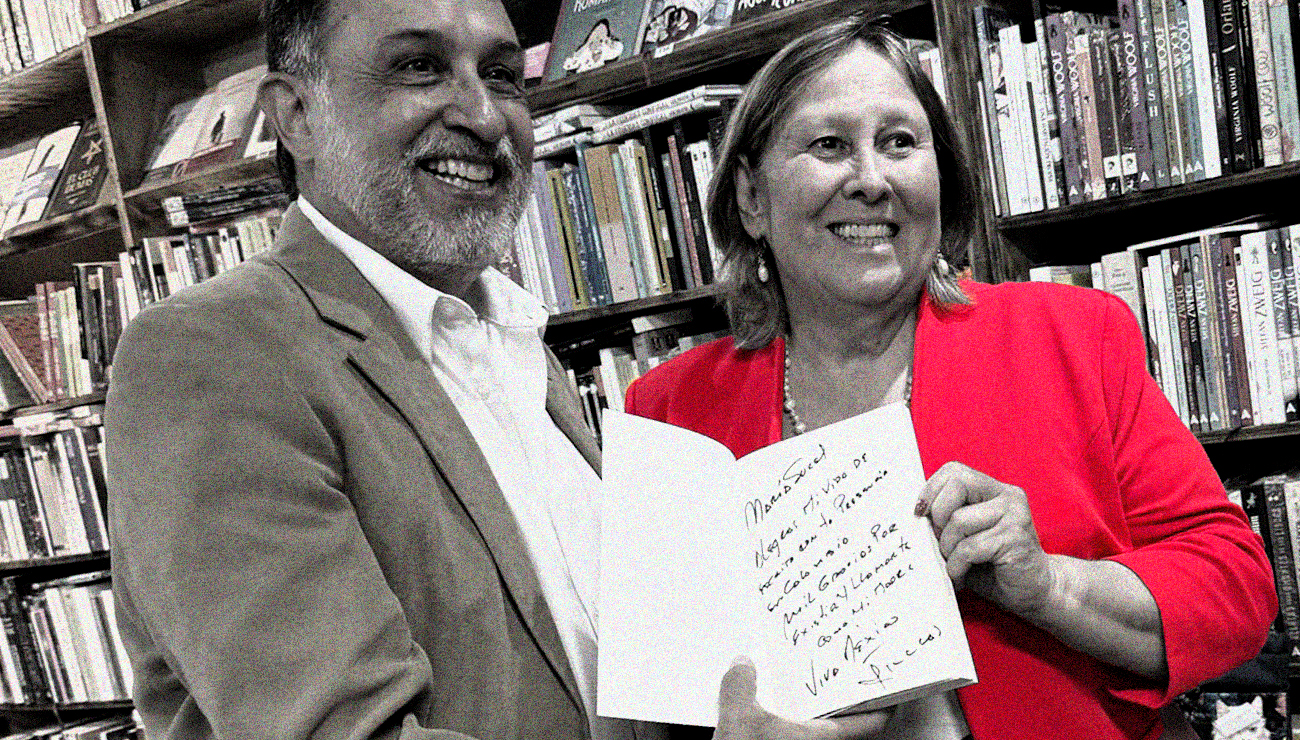

¡Explora mis libros!

Una coreografía planetaria: cada tragedia sirve de biombo para ocultar otra

William Castaño

William es un escritor Colombo estadounidense que cautiva al lector con su habilidad para plasmar las experiencias únicas y las luchas universales de la humanidad. Originario del Eje Cafetero de Colombia, nació en Armenia y pasó su juventud en Bogotá, donde estudió Marketing y Publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En la década de 1980, emigró a Estados Unidos, donde se naturalizó como ciudadano estadounidense y desempeñó roles destacados como líder creativo y de imagen para proyectos de grandes corporaciones. Después de una exitosa carrera en el mundo del marketing, William decidió dedicarse por completo a su verdadera pasión: la literatura. A principios de siglo comenzó a escribir, pero fue en 2018 cuando tomó la decisión de hacer de la escritura su principal ocupación. Actualmente, reside en Coral Gables, Florida, donde encuentra inspiración para sus obras. El estilo de escritura de William se distingue por su profundidad, humanidad y autenticidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran ‘Nos Vemos en Estocolmo’, ‘Los Mendigos de la luz de Mercurio: We the Other People’, ‘El Galpón’, ‘Flores para María Sucel’ y ‘Los Monólogos de Ludovico’.