¿Acaso es que no ves…? Le grité al sordo.

Autor: ©2024 William Castano-Bedoya

CRÓNICAS DE TRES MILLAS.

Según AE, esta frase es un epifonema paradójico

Todo comenzó con esta frase que imaginé ayer y que, por rara y disruptiva, deseo analizar durante mi caminata, ponerla en contexto y al mismo tiempo compartirla contigo. Fíjate cómo funciona la imaginación; ayer construí esa frase, y ya hoy, caminando mis tres millas, estoy elaborando sobre lo desconcertante que esa frase resulta ser. Entonces, me propuse conversar sobre ella con mi alter ego, sí, con él, a quien me acostumbré a llamar AE.

Antes de abordar las frases, permíteme introducirte al concepto de «fútil», que se refiere a algo que carece de importancia o significado. La ironía dramática ocurre cuando el lector sabe algo que los personajes no saben, lo que crea una discrepancia entre lo esperado y lo que realmente sucede. En este caso, el lector entiende la futilidad del acto de gritarle al sordo mientras el personaje no lo hace.

—Explícame ¿qué significa “futilidad”?. Se supone que no debes saber más cosas que yo. Eres tan solo mi Alter Ego.

—Soy tu subconsciente, y como tal tengo mucha más información que tu consciencia, me contestó AE con un deje de sabiduría.

—En algún momento aprendí qué significa —dijo—. La futilidad se refiere a la cualidad de ser inútil, trivial o carecer de importancia o valor significativo. Es algo que carece de propósito o relevancia en relación con el contexto en el que se encuentra. Algo fútil puede ser percibido como insignificante, sin sentido o superficial. Por ejemplo, actividades triviales o preocupaciones que no contribuyen de manera significativa a un objetivo o meta más amplios pueden considerarse fútiles, como preocuparse excesivamente por el color de las cortinas en una habitación mientras se ignora por completo la necesidad de reparar una fuga en el techo que está causando daños importantes.

AE y yo salimos a caminar todos los días para ejercitarnos y tener mejor condición, yo física y él mental. Él es bastante franco conmigo. A veces se excede. Es crudo y me hace sentir mal; no lo puedo evitar cada vez que por excesos de mi ego, peco de ser auténtico, fiel, real, o verdadero. Me reprime de ipso facto, tal y como lo hacen los dictadores que reprimen cuando alguien se expresa en uso de su libertad. Pero viéndolo bien, si no fuera por esas reprimendas por seguro me comportaría como un imbécil más. AE es mi polo a tierra, ese que captura todos los rayos de las tormentas de mi vida y los encausa a tierra firme. Es el único que logra que yo mantenga los pies donde deben siempre estar mientras esté despierto.

—¿Qué opinión te merece esta oración?… “¿Acaso es que no ves…? Le grité al sordo” ¿Como la catalogarías dentro de un espectro filosófico?

AE se tomó unos segundos, luego me respondió: —puesta en este contexto… “¿Acaso es que no ves…?» susurran los marginados sociales frente a la indiferencia de sus gobernantes.” Tiene un tono irónico y sarcástico que puede interpretar de varias maneras dependiendo del contexto y la intención. Lo del sordo, ya lo sabes. Al sordo no saber quién le gritó el ¿acaso es que no vez…” , es como si el sordo no existiera. Ahí el sarcasmo. Parto de lo siguiente: «¿Acaso es que no ves…?» es una contradicción, es un grito hacia la ceguera de quienes se niegan a ver la realidad. Afirmó AE.

—Vaya, respondí sorprendido por la agudeza de su respuesta. Aquella frase, inicialmente interpretada como un mero sarcasmo, ahora se despliega ante mí como un poderoso diálogo sobre la ceguera de la sociedad. Evoqué de inmediato el «Ensayo Sobre la Ceguera» de José Saramago, por que simboliza el egoísmo crítico que marca la lucha por la supervivencia y se convierte en una parábola de la sociedad actual. Me recuerda a una situación vivida recientemente: un grupo de manifestantes clamando por un mayor control de armas, mientras en las tiendas cercanas las armas de asalto permanecen al alcance de cualquiera.

—Tienes razón, admití, asimilando su perspectiva. Esa interpretación añade una nueva capa de significado a la frase inicial.

—Válido —me contestó— definitivamente esa frase no soporta una sola interpretación, es de interpretaciones híbridas, lo digo porque se me ocurre que «¿Acaso es que no ves…?» pudiera terminar siendo un interrogante filosófico, un cuestionamiento profundo sobre la percepción y la realidad en la era de la desinformación. Un ejemplo pudiera ser el “ser o no ser” de los maestros, los profesores al día de hoy, quienes guían a la humanidad hacia los senderos del conocimiento. Lo pienso en este contexto interpretativo: —»¿Acaso es que no ves…?» se preguntan los educadores ante la ignorancia que persiste en la sociedad y en la visión de un mundo donde sus propios alumnos están más informados que ellos en muchos tópicos del conocimiento.

Nos quedamos callados, discerniendo. Caminamos silenciosos y en soledad por la calle en compañía del sol que no dejaba de alumbrar exageradamente nuestro camino. Él, AE, también se puso en modo silencio y paz, pero no sudaba como yo. Mientras caminaba, aún sobre mi primera milla y aún lejos de completar la segunda, pensaba en las definiciones. «¿Una contradicción? ¿Un grito hacia la ceguera? ¿Un sarcasmo? ¿Una frase reflexiva? ¿Un interrogante filosófico?» Lo tenía claro, todas las anteriores, cada una por sí sola define la frase y la catalogan. Tú, amigo lector, ya habrás sacado conclusiones y, por ende, tu propia respuesta.

La conversación con AE debería continuar para que no se convirtiera mi caminata en tan solo mirar pero no ver árboles, ardillas, casas, carros y la punta de mis zapatos sobre mi sombra pues suelo caminar mirando el piso; eso me ha venido con los años. Sabía que aún me faltaba complementar esa frase con la segunda, entonces le lancé una pregunta inesperada a AE, le dije: —Cuando unes las dos frases en un solo concepto quedas desconcertado, ¿es así? —Estás en lo cierto —me contestó AE—, al unir… «¿Acaso es que no ves…?» y «Le grité al sordo», creas un epifonema paradójico, una especie de ironía que puede desconcertar a quien la escucha o la lee. La ironía reside en el hecho de que el personaje está gritando a alguien que no puede escuchar, lo que subraya la inutilidad de la acción y resalta la frustración del hablante. Esta combinación puede generar un efecto desconcertante para quien confronta la falta de sentido en la situación y tiene la capacidad de reflexionar sobre la comunicación efectiva y la comprensión mutua.

—Llevamos dos millas de caminata, nos falta una, ¿qué propones? Podríamos jugar un poco.

—¿Jugar? Sí, jugar, y juguemos a ejemplarizar este “epifonema paradójico», dándole una mirada a nuestro mundo. Empieza tú para comprender el juego.

Con mi primer ejemplo AE se sintonizó, muchas frases se acercaron a nosotros, yo decía una y AE otra. Recuerdo las siguientes:

—»¿Acaso es que no ves…?» exclaman los ecologistas mientras la deforestación avanza implacable. Lo del sordo, ya lo sabemos. Dije yo.

—»¿Acaso es que no ves…?» claman los miserables ante la escalada de bombas detonando sobre sus cuerpos. Lo del sordo, ya lo sabes. Dijo él.

—Acaso es que no ves…?» cuestionan los artistas frente a la falta de aprecio por la belleza y la creatividad. Lo del sordo, ya lo sabes. Dije yo.

—»¿Acaso es que no ves…?» se preguntan los trabajadores ante la explotación laboral y la desigualdad económica. Lo del sordo, ya lo sabes. Dijo él.

—»¿Acaso es que no ves…?» claman los oprimidos al sistema que perpetúa su sufrimiento. Lo del sordo, , ya lo sabes. Dije yo.

—»¿Acaso es que no ves…?» se preguntan los educadores ante la ignorancia que persiste en la sociedad. Lo del sordo, ya lo sabes. Dijo él.

Y así sucesivamente. Por fin, AE y yo retornamos a casa con tres millas más asumidas en la vida.

Una coreografía planetaria: cada tragedia sirve de biombo para ocultar otra

William Castaño

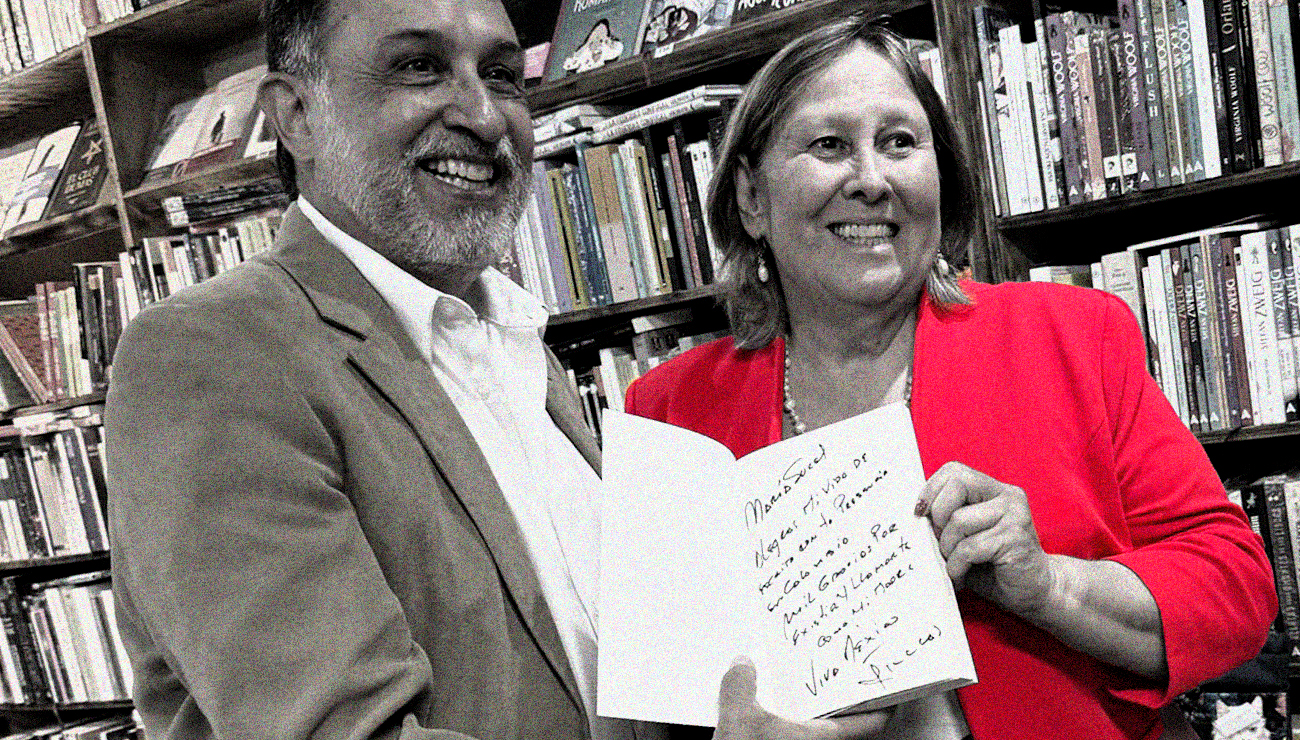

William es un escritor Colombo estadounidense que cautiva al lector con su habilidad para plasmar las experiencias únicas y las luchas universales de la humanidad. Originario del Eje Cafetero de Colombia, nació en Armenia y pasó su juventud en Bogotá, donde estudió Marketing y Publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En la década de 1980, emigró a Estados Unidos, donde se naturalizó como ciudadano estadounidense y desempeñó roles destacados como líder creativo y de imagen para proyectos de grandes corporaciones. Después de una exitosa carrera en el mundo del marketing, William decidió dedicarse por completo a su verdadera pasión: la literatura. A principios de siglo comenzó a escribir, pero fue en 2018 cuando tomó la decisión de hacer de la escritura su principal ocupación. Actualmente, reside en Coral Gables, Florida, donde encuentra inspiración para sus obras. El estilo de escritura de William se distingue por su profundidad, humanidad y autenticidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran ‘Nos Vemos en Estocolmo’, ‘Los Mendigos de la luz de Mercurio: We the Other People’, ‘El Galpón’, ‘Flores para María Sucel’ y ‘Los Monólogos de Ludovico’.